マーケティングファネルとは何か、どのように活用すれば良いのか悩んでいませんか。

特にBtoB企業でマーケティングに携わる初心者の方に向けて、本記事ではマーケティングファネルの基本から具体的なテンプレート、そして実践的な作り方までを解説します。この記事を読めば、マーケティングファネルの概念を正しく理解し、自社のマーケティング戦略にテンプレートを活用して具体的な施策の立案やKPIの設定につながるヒントが得られるでしょう。

マーケティングファネルとは

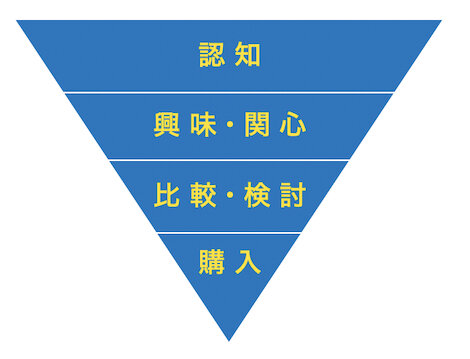

マーケティングファネルとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連の流れを図式化したモデルです。ファネル(Funnel)は日本語で「漏斗(じょうご)」の意味で、入口が広く出口が狭い逆三角形の形で表されます。ファネルの上部には多くの見込み顧客が存在し、段階を追うごとに購買に進む人が絞り込まれていくことが特徴です。

マーケティングファネルの考え方は、消費者心理モデル「AIDMA(アイドマ)」が原型となっており、認知・興味関心・欲求・記憶・行動という段階を経て購買に至るプロセスを発展させたものです。現代でも、このモデルをデジタルマーケティングに応用し、見込み顧客の数や離脱ポイントを可視化する手法として活用されています。

マーケティング施策を考えるうえで欠かせないのが「購買心理の理解」です。 その基礎となるフレームワークが「AIDMA(アイドマ)の法則」です。消費者が商品を認知してから購入に至るまでの心理プロセスを体系化したもので、広告戦略や販売促進、[…]

カスタマージャーニーとの違い

マーケティングファネルとよく比較される概念にカスタマージャーニーがあります。両者の大きな違いは、ファネルは各段階における顧客数に着目するのに対し、カスタマージャーニーは各段階での顧客の心理状態や行動に注目する点です。ファネルではステージごとに何人の顧客が残っているかを重視し、歩留まり率の改善に焦点を当てます。

一方、ジャーニーでは顧客が購入までに何を考え、どんな経路を辿るかを詳しく描写します。ジャーニーで顧客体験を可視化しつつ、各プロセスでファネルの視点から対策を考えることで、より効果的な施策立案につながります。

| マーケティングファネル | カスタマージャーニー | |

|---|---|---|

| 基本的な考え方 | 認知から購入までの流れを段階的に整理し、顧客数の変化を可視化するモデル | 購入に至るまでの過程で、顧客の心理や行動の変化を時系列で描く考え方 |

| 主な目的 | 各段階の離脱を把握し、歩留まり率を改善すること | 顧客体験を理解し、適切な接点や施策を設計すること |

| 注目する視点 | 各フェーズに「何人いるか」「どこで減っているか」 | 各フェーズで「何を考え、どう行動しているか」 |

| 表現方法 | 逆三角形(漏斗)で表現されることが多い | 時系列のマップやストーリー形式で表現される |

| プロセスの捉え方 | 認知 → 興味関心 → 検討 → 購入といった直線的な段階構造 | 行き戻りや複数チャネルを含む複雑な行動プロセスも表現できる |

| 分析に向いている点 | 数値分析、KPI管理、コンバージョン率改善 | 体験設計、コンテンツ企画、チャネル設計 |

| 主な活用シーン | マーケティング施策の効果測定、ボトルネックの特定 | 顧客視点での施策設計、コミュニケーション改善 |

| 相互の関係性 | 数量・成果の管理に強い | 行動・心理の理解に強い |

マーケティングファネルが古いと言われる理由

近年「マーケティングファネルが古い」と言われる背景には、消費者行動の多様化と、購入後のプロセスを十分に捉えにくい点があります。現代の購買行動はSNSやモバイルの普及により複雑化し、認知から購入まで一直線に進みにくくなりました。

また、サブスクリプション型サービスでは購入後の継続利用や解約防止が重要ですが、従来のファネルは購入をゴールとして扱う傾向があります。ただし、BtoB領域では購買プロセスが比較的直線的なケースも多く、課題発見の枠組みとしてファネルが有効な場面は少なくありません。新しいモデルも参考にしつつ、目的に応じて使い分けることが重要です。

マーケティングファネルを導入する目的

マーケティングファネルを導入する目的は、見込み客の購買プロセス上の課題を可視化し、改善策を打つことにあります。ファネルの各段階にいる見込み客数を把握することで、どのステージで離脱が起きているのか、どの施策が効いているのかを定量的に分析できます。

BtoBではマーケティングから営業への引き渡しが重要になるため、段階ごとに定義を揃えることで、連携が円滑になり成約率の向上にもつながります。

マーケティングファネルのテンプレート

マーケティングファネルには用途に応じていくつか種類があります。ここでは代表的な3種類のファネルモデル(パーチェスファネル、インフルエンスファネル、ダブルファネル)について、概要とコピペで使えるテンプレートを紹介します。

自社のビジネスモデルに合ったファネルを選び、テンプレートを参考に自社用にカスタマイズしてみてください。

パーチェスファネル

パーチェスファネルは、顧客の認知から購入までの心理変化や行動段階を表した基本的なファネルモデルです。BtoBのSaaSでも、新規リードの獲得から契約に至るまでの流れを整理し、ボトルネックを見つける際に活用しやすい形式です。

各フェーズの状態を定義し、適切な施策とKPIを紐付けることで、改善の打ち手が明確になります。

| フェーズ | 見込み顧客の状態・行動 | マーケティング施策例(BtoB/SaaS想定) |

|---|---|---|

| 認知(Awareness) | 商品・サービスや自社を初めて知った段階。課題解決策の存在を認識し始めた状態。 |

|

| 興味・関心(Interest) | 興味を持ち、情報収集を始めた段階。比較検討はまだだが関心が高まり始める。 |

|

| 比較・検討(Consideration) | 複数候補を比較し、導入を検討する段階。意思決定に必要な材料を探している。 |

|

| 購入(Decision/Purchase) | 契約・導入の意思決定を行う段階。社内稟議や最終調整が進む。 |

|

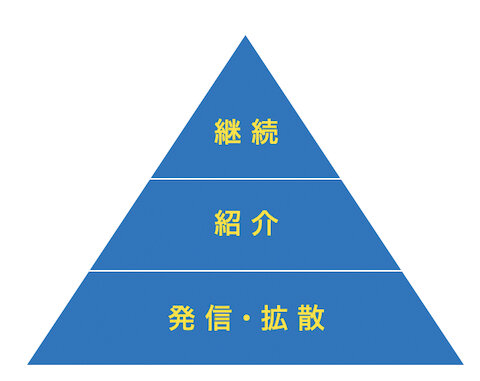

インフルエンスファネル

インフルエンスファネルは、購入後の顧客が継続利用を通じて満足し、周囲に紹介・発信していく流れに着目したモデルです。SaaSでは継続利用や解約率が事業インパクトに直結します。

満足度を高める支援設計と、紹介やレビュー投稿を促す仕組みづくりをセットで考えると、口コミによる新規獲得も狙いやすくなります。

| フェーズ | 既存顧客の状態・行動 | 施策例(BtoB/SaaS想定) |

|---|---|---|

| 継続(Retention/Continuation) | 継続利用が進み、満足度や信頼が高まっている段階。活用が定着し始める。 |

|

| 紹介(Referral) | 身近な同僚や知人に薦め始める段階。直接的な口コミが生まれる。 |

|

| 発信・拡散(Advocacy) | SNSや記事で自発的に発信し、周囲へ影響を広げる段階。推奨の輪が広がる。 |

|

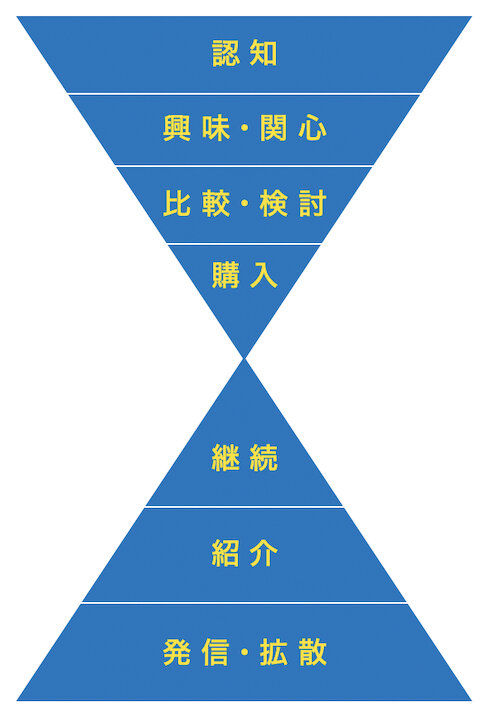

ダブルファネル

ダブルファネルは、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを統合し、認知から購入、そして継続利用・発信までを一貫して捉えるモデルです。新規獲得と既存顧客育成を分断せずに設計できるため、SaaSのようにLTVを重視するビジネスと相性が良いです。

フェーズごとに担当組織とKPIを揃えると、全体最適の改善が進みます。

| フェーズ | 目的・内容 | 具体的施策例(BtoB/SaaS想定) |

|---|---|---|

| プロモーション(Promotion) | 潜在顧客にリーチし、興味を引き付ける段階。認知と初期接点を作る。 |

|

| アクイジション(Acquisition) | 関心層をリード化し、商談・契約へつなげる段階。検討を前進させる。 |

|

| リテンション(Retention) | 顧客の継続利用を促進し、価値提供を深める段階。解約防止とLTV向上を狙う。 |

|

| インフルエンス(Influence) | 顧客の紹介・発信により新規獲得を促す段階。推奨の循環を作る。 |

|

マーケティングファネルの活用方法

マーケティングファネルを活用する際は、テンプレートを埋めて終わりにせず、実データで検証し改善することが大切です。特にBtoBでは、検討期間が長く関与者も多いため、各フェーズの定義とKPIが曖昧だと運用が形骸化します。

ここでは、3種類のファネルをどのように使い分け、改善につなげるかを解説します。

パーチェスファネルの活用方法

パーチェスファネルは、見込み顧客をフェーズごとに整理し、転換率を改善するために役立ちます。最初に各フェーズのリード数を把握し、フェーズ間の転換率を確認します。

例えば、認知から興味・関心への転換率が低い場合、初回接点のコンテンツが刺さっていない可能性があります。記事のテーマや訴求を見直し、課題の言語化を丁寧に行うと改善しやすくなります。比較・検討から購入の転換率が低い場合は、導入事例や料金説明、セキュリティ資料など意思決定材料の不足が原因になりがちです。

数値に基づいてボトルネックを特定し、該当フェーズに投資を寄せることが成功の近道です。

インフルエンスファネルの活用方法

インフルエンスファネルは、購入後の顧客体験を設計し、継続利用と口コミを生み出すために活用します。SaaSでは継続率が収益に直結するため、まずは顧客が成果を実感できるまでのオンボーディングを最優先に整えます。

次に、成果が出た顧客に対して紹介やレビュー投稿の依頼を行い、発信しやすい仕組みを用意します。紹介制度を作る際は、顧客の負担を減らし、紹介する側も紹介される側も嬉しい設計にすると効果が出やすいです。

満足度の高い顧客の声は、広告よりも信頼されやすいため、紹介や発信が増えるほど新規獲得効率も高まります。

ダブルファネルの活用方法

ダブルファネルは、新規獲得と既存顧客育成を一本の線でつなげて運用したい場合に向いています。マーケティング、営業、カスタマーサクセスが同じ全体像を共有できるため、部門間の分断を減らせます。

例えば、アクイジションで獲得した顧客がリテンションで解約している場合、獲得時点の期待値調整や導入支援の不足が原因になっているかもしれません。上流と下流を同時に見られることがダブルファネルの利点です。定例でファネルの数値を確認し、改善の優先順位を決める運用を組み込むと、施策が属人化しにくくなります。

マーケティングファネルの作り方

マーケティングファネルを自社で作る際は、目的と定義を先に固め、KPIと施策を紐付けて運用できる形に落とし込むことが重要です。BtoBのSaaSでは、リード獲得から商談化、契約、継続利用までが長くなりやすいため、段階の定義と入出条件を丁寧に設計すると失敗しにくくなります。

以下のステップに沿って進めると、実務で使えるファネルになりやすいです。

【マーケティングファネル作成の手順】

- ステップ1: 目的と評価指標の明確化

- ステップ2: 段階の定義と入出条件の設定

- ステップ3: KPIと目標値の設定

- ステップ4: チャネルとコンテンツの選定

- ステップ5: 運用体制とルールの策定

ステップ1: 目的と評価指標の明確化

最初に、マーケティングファネルを作る目的を明確にします。

例えば、問い合わせ数を増やす、無料トライアルから有料契約への転換率を上げる、解約率を下げるなど、事業課題と直結させることが大切です。目的が決まると、KGI(最終成果)とKPI(途中指標)が設定しやすくなります。SaaSであれば、KGIは有料契約数やMRR(Monthly Recurring Revenue)などが候補になります。

KPIは各フェーズのリード数、商談化率、成約率、継続率などを置くと運用しやすいです。目的と指標が曖昧なまま進めると、改善点が見えなくなるため、この段階で丁寧に言語化しましょう。

ステップ2: 段階の定義と入出条件の設定

次に、ファネルの段階を定義します。テンプレートのフェーズをそのまま使っても問題ありませんが、自社の営業プロセスと合わない場合は調整が必要です。

例えば、資料請求したら興味フェーズ、デモ依頼したら検討フェーズ、見積提示したら購入直前フェーズといった具合に、行動ベースで基準を決めると運用が安定します。特にBtoBでは、社内稟議や関係者調整が入りやすいため、フェーズ移行条件を曖昧にするとリード管理が混乱します。

CRM上のステータス更新ルールまで落とし込むと、担当者が変わっても同じ基準で追えるようになります。

ステップ3: KPIと目標の設定

段階が決まったら、各フェーズのKPIと目標値を設定します。

例えば、月間のサイト訪問数、資料ダウンロード数、商談数、成約数をフェーズごとに置き、フェーズ間の転換率も追えるようにします。目標値は過去の実績をベースに置くと現実的です。目安がない場合は、まず現状値を計測し、改善幅を設定すると良いでしょう。例えば、訪問から資料請求への転換率が2%なら、次の四半期で3%を目標にするような設計です。

数値目標があると、施策の優先順位が付けやすくなり、会議も具体的になります。

ステップ4: チャネルとコンテンツの選定

各フェーズに対して、チャネルとコンテンツを割り付けます。認知フェーズにはSEO記事や広告、興味フェーズにはホワイトペーパーやウェビナー、比較・検討フェーズには導入事例やデモ、購入フェーズには見積やセキュリティ資料などが代表例です。重要なのは、フェーズの目的に合う情報を提供することです。

例えば、認知段階のユーザーに料金表を見せても早すぎる場合があります。逆に、検討段階のユーザーに一般的な解説記事だけを提示しても前に進みません。フェーズごとに必要な情報を整理し、コンテンツの役割を明確にすると成果が出やすくなります。

マーケティング活動で頻繁に耳にする「タッチポイント」という言葉をご存知でしょうか。企業と顧客の接点を意味するこの概念は、売上向上や顧客満足度の向上において重要な役割を果たします。しかし、「言葉は聞いたことがあるが具体的に何を指し、どのように[…]

マーケティング担当者として、より多くの見込み顧客を獲得し売上につなげたい。そう考える一方で、「リードジェネレーションって何から始めればいいの?」と悩んでいませんか。リードジェネレーションとは自社の商品やサービスに興味を持つ見込み顧客(リード[…]

企業のマーケティング担当者の方で、「BtoBコンテンツマーケティング」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすれば良いのか分からない、とお悩みではないでしょうか。 本記事では、BtoBコンテンツマーケティングの意味や重要性か[…]

ステップ5: 運用体制とルールの策定

最後に、運用体制とルールを決めます。ファネルはマーケティングだけで完結しないため、どのフェーズを誰が担当し、どこで引き継ぐかを明確にします。

例えば、リード獲得までをマーケが担当し、商談化以降はインサイドセールスと営業が担当し、契約後はカスタマーサクセスが担当する形です。加えて、ステータス更新の頻度、レポートの形式、定例会の開催頻度も決めます。

ルールが整うと属人化が減り、改善活動が継続しやすくなります。小さく始めて、四半期ごとに見直す運用にすると定着しやすいです。

マーケティングファネルで期待できる効果

マーケティングファネルを導入し運用することで、企業はさまざまな効果を得られます。

考えられる主なメリットをまとめます。

【マーケティングファネルで期待できる効果】

- 課題発見と改善策を立案しやすくなる

- マーケティングROIの向上が期待できる

- 組織内での連携が強化できる

- LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できる

- 新規顧客獲得の促進につながる

それぞれ詳しく解説します。

課題発見と改善策を立案しやすくなる

ファネル上で数値をトラッキングすることで、どの段階にボトルネックがあるか一目瞭然です。

例えば「興味関心フェーズでの離脱率○%増加」という具合に課題が浮き彫りになり、迅速に対応策を講じてコンバージョン率を改善できます。これによりマーケティングのPDCAサイクルが回りやすくなります。

マーケティングROIの向上が期待できる

各フェーズの成果と投下リソースを見比べることで、効果の高い施策に集中投資しやすくなります。

無駄なチャネルへの出稿や不要な施策を削減し、リード獲得から成約までの効率を最大化することで、最終的な投資収益率(ROI)の向上が期待できます。

組織内での連携が強化できる

ファネルという共通言語を持つことで、マーケティング部門・営業部門・カスタマーサクセス部門が同じ指標を追いかけ協力しやすくなります。

例えば定例会議でファネル指標を共有すれば、部門の壁を越えて一体感を持って顧客創出〜育成に取り組めます。特にBtoBではマーケと営業の連携が強まり、リード対応の抜け漏れ防止や引き継ぎ円滑化につながります。

LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できる

ダブルファネルも視野に入れて顧客育成まで実践すれば、既存顧客の継続利用やアップセルが増え、顧客一人当たりの価値が向上します。

既存顧客への働きかけは新規獲得よりコスト効率が良い場合が多く、収益性の高いビジネス運営に寄与します。また顧客満足度が高まることでポジティブな評判が広がり、新規顧客獲得も促進される好循環が生まれます。

マーケティング業界でよく耳にする「1:5の法則」をご存じでしょうか。 これは新規顧客よりも既存顧客を大切にすることでコスト削減や利益向上につながるという法則です。企業のマーケティング担当者で、専門用語に不慣れな初心者の方でも安心してく[…]

マーケティング業界でよく耳にする「1:5の法則」をご存じでしょうか。 これは新規顧客よりも既存顧客を大切にすることでコスト削減や利益向上につながるという法則です。企業のマーケティング担当者で、専門用語に不慣れな初心者の方でも安心してく[…]

新規顧客獲得の促進につながる

満足した顧客が他の潜在顧客を連れてきてくれるため、マーケティング効率が飛躍的に高まります。信頼できる人からの推薦は広告以上に強力で、知人からの推奨を84%もの人が信頼するというデータもあります。

インフルエンスファネルを回すことでこの口コミ効果を戦略的に引き出せれば、広告費に頼りすぎない持続的な集客が可能になるでしょう。

まとめ

マーケティングファネルは、認知から購入、そして購入後の継続利用や発信までを整理し、改善ポイントを見つけるための実務的なフレームワークです。パーチェスファネルは新規獲得の改善に向き、インフルエンスファネルは既存顧客の満足と口コミを生む設計に役立ちます。ダブルファネルを使うと、獲得と育成を一貫して捉えられます。

まずはテンプレートを使って自社の現状を可視化し、フェーズごとのKPIと施策を紐付けて運用してみてください。数字で改善点が見えるようになると、マーケティング施策の精度も上がり、組織として成果に近づきやすくなります。

ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。

現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。

コンテンツ制作ポリシー

ナレブロでは、読者の皆さまに正確かつ有益な情報をお届けするため、以下のポリシーに基づきコンテンツを制作しています。

- 責任ある編集:すべての記事は、運営者が自ら企画・構成案を作成し、内容の監修を行っています。

- AIの活用と人の手による検証:執筆プロセスの一部に生成AIを利用していますが、AIが作成した原稿をそのまま公開することはありません。必ず運営者が内容の正確性、妥当性、表現のニュアンスを精査・リライトし、自身のナレッジを付加した上で公開しています。

- 透明性の確保:テクノロジーの利便性を活かしつつ、最終的な責任は常に「人の目」が持つことで、信頼性の高い情報提供を約束します。