マーケティング担当者として売上向上や顧客育成のプレッシャーを感じる中で、「RFM分析」という言葉を耳にしたことはありませんか。RFM分析とは、顧客を「いつ購入したか(Recency)」「どれくらい頻繁に購入したか(Frequency)」「いくら購入したか(Monetary)」という3つの指標でグループ分けする手法です。顧客の購買行動をシンプルな指標で分析できるため、顧客理解を深め効果的なマーケティング戦略を立てる上で役立つ基本手法として注目されています。

本記事では、マーケティング初心者の方にもわかりやすいようにRFM分析の基本から具体的なやり方、活用方法や注意点まで丁寧に解説します。記事を読むことで、RFM分析の意味やメリットを理解し、実践的な顧客分析のノウハウを得ることができます。自社の顧客データを活用して優良顧客の発見や効果的な施策立案につなげたい方は、ぜひ参考にしてください。

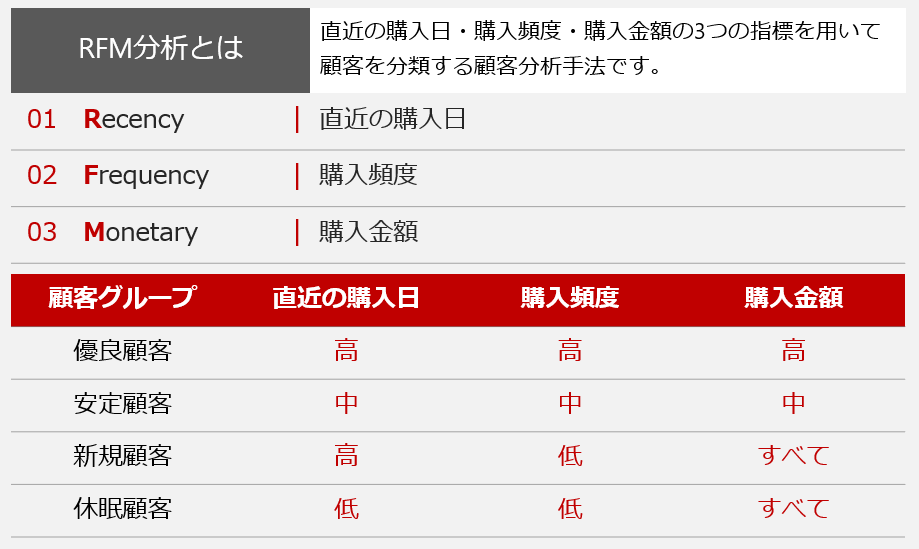

RFM分析とは

RFM分析とは、Recency(直近の購入日)・Frequency(購入頻度)・Monetary(購入金額)の3つの指標を用いて顧客を分類する顧客分析手法です。3つの指標の頭文字を取ってRFM分析と呼ばれています。購買履歴データさえあれば実施でき、顧客をグループ分けすることで自社の顧客状況を可視化し、マーケティング施策の判断材料を得ることができます。

以下はRFM分析で用いられる3指標の概要です。

| 指標 | 内容(意味) | 評価のポイント |

|---|---|---|

| Recency(最終購入日) | 顧客が最後に購入した日からの経過時間 | 最近購入した顧客ほど自社商品への関心が高い傾向がある |

| Frequency(購入頻度) | 一定期間内に顧客が購入した回数 | 購買頻度が多い顧客ほどブランドへのロイヤルティが高い可能性 |

| Monetary(購入金額) | 顧客が累計で支払った購入金額 | 購入金額が大きい顧客ほど企業にもたらす価値が高い |

例えば、「Recency・Frequency・Monetaryの値がすべて高い顧客」は直近よく購入して高額を使っているため、自社にとって最も重要な優良顧客と判断できます。特別なサービス提供やロイヤルティプログラムなどを検討すべきセグメントです。一方で「R・F・Mすべてが低い顧客」が見つかった場合、その層は購買意欲が低く離反傾向にあると考えられます。

そうした顧客には積極的な販促投資を行わずリソース配分を見直す、といった判断も可能です。このようにRFM分析によって顧客を客観的に分類することで、今後のマーケティング施策を検討するための貴重な判断材料が得られます。

RFM分析のメリット

RFM分析はシンプルな3指標で顧客行動を分析できるため、多くのメリットがあります。

ここでは代表的なメリットを挙げて解説します。

【RFM分析のメリット】

- 顧客グループを可視化することで現状を把握できる

- 顧客層に合わせた施策立案を行うことができる

- リソース配分の最適化でROI改善が可能

- 基本データで手軽に分析を開始可能

それぞれ詳しく解説します。

メリット1. 顧客グループを可視化することで現状を把握できる

RFM分析により自社の顧客分布を可視化できることは大きなメリットです。購入履歴データを基に顧客をスコアリングし分類すると、優良顧客・新規顧客・休眠顧客など各グループの規模や割合が把握できます。

例えば全顧客の中で優良顧客が占める割合が高ければ、現在のマーケティング施策が有効に機能している可能性があります。逆に休眠顧客(最近購入がなく離反の恐れがある顧客)が多い場合は、リピート購入を促す施策が不足しているといった課題に気付けます。

このように顧客構成を客観的なデータで見える化することで現状の課題を発見しやすくなり、今後の戦略立案に役立つのです。

メリット2. 顧客層に合わせた施策立案を行うことができる

RFM分析で顧客をセグメント化すると、各顧客層に最適なマーケティング施策を考えやすくなる点もメリットです。グループごとに顧客の特性やニーズがおおまかに分かるため、ターゲットを絞ったアプローチが可能になります。

例えば、優良顧客には限定商品やプレミアムサービスの提供など特別感を与える施策が効果的です。新規顧客には初回購入特典やウェルカムキャンペーンで定着を促すことが考えられます。また離反しそうな顧客には、再購入を促すクーポン配布や個別フォローアップで関係修復を図るといった対策が有効でしょう。

RFM分析によって顧客ごとに適切なターゲティングが可能となり、施策の効果を高めることができます。

メリット3. リソース配分の最適化でROI改善が可能

限られたマーケティング資源をどこに投入するかは常に悩みの種ですが、RFM分析を活用すれば優先順位を付けてリソースを効率配分できます。

顧客グループごとに重要度や将来の価値を見極めることで、効果の低い層への過剰な施策を減らし、効果の見込める層に集中投下する判断が可能です。その結果、無駄なコストを削減してROI(投資対効果)の向上が期待できます。

例えば、購買頻度・金額ともに高いロイヤル顧客にはプロモーション予算を重点的に割き、一方で過去に一度しか購入がない層への大規模なキャンペーンは見送り別の手段を検討するといった具合です。

RFM分析によるデータドリブンな優先順位付けで、マーケティング投資の効率を最大化できるでしょう。

メリット4. 基本データで手軽に分析を開始可能

RFM分析のもう一つの利点は、少ない情報からでも始められる手軽さにあります。必要なデータは「最終購入日・購入回数・購入金額」といった基本的な購買履歴のみです。多くの企業で日常的に蓄積されているデータを使えるため、特別な調査や高価なツールがなくても手元のデータで実施できるのは魅力です。

例えばExcelなどで顧客ごとのR・F・Mを集計するだけでも簡易的な分析が可能です。この手軽さゆえにスピーディーに分析→施策実行→効果検証(PDCAサイクル)を回しやすく、迅速な改善が求められる現代のマーケティング環境において有効な手法と言えます。

RFM分析のやり方・手順

それでは、実際にRFM分析を行う手順をステップごとに見ていきましょう。

ここではデータ準備から顧客のスコアリング、施策への活用まで、基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。

【RFM分析の手順】

- データの準備と分析する目的を明確にする

- RFM指標を集計・可視化する

- RFMスコアの算出と顧客セグメントの分類

- 施策を実行し分析結果をマーケティングに活かす

STEP1. データの準備と分析する目的を明確にする

まずは分析に必要なデータを準備します。顧客ごとの購買履歴データ(購入日・購入回数・購入金額)はRFM分析に必須です。自社の顧客IDと購買データを紐付けて抽出し、分析しやすいようデータを整理しましょう。

例えばECサイトや小売業であれば、会員IDに基づく購入履歴やPOSデータを活用できます。データを準備する際には、表記ゆれの修正や欠損値の補完などデータクレンジングも徹底して行います。正確できれいなデータは分析の精度を左右するため重要なステップです。

併せて、分析の目的や仮説を明確に設定しておくことも大切です。ただ闇雲にRFM分析を行うのではなく、「リピーターが少ない原因を探りたい」「優良顧客層の共通点を見つけたい」など解決したい課題を定めておきます。目的がはっきりしていれば、RFM分析の結果からどのような施策につなげるべきか判断しやすくなります。

分析テーマによってはRFM以外の手法が適している場合もあるため、最初に仮説検討を行いRFM分析が目的達成に有効か確認してから着手すると良いでしょう。

STEP2. RFM指標を集計・可視化する

データの準備ができたら、各顧客についてR・F・M3つの指標を算出します。具体的には、直近の購入日からの経過日数(Recency)、一定期間内の購入回数(Frequency)、累計購入金額(Monetary)をそれぞれ計算して一覧化します。

計算期間は自社のビジネスに応じて設定します(例:直近1年間の購入回数・金額など)。まずはこのRFM値の分布を可視化してみましょう。各指標ごとにヒストグラムや分布グラフを作成すると、データの偏りや傾向が掴みやすくなります。

分布を確認することで、例えば購買金額のデータに極端な偏りがないか、頻度がゼロの顧客がどの程度いるか、といった洞察が得られます。また、自社ビジネス特有の要因にも注意が必要です。指標の値の解釈にはドメイン知識が不可欠で、例えば「ある金額以上購入で送料無料」といった施策がある場合、特定の金額帯に購入額が集中することもあります。

そのため、どの値を基準にグループ分類するかは業種や商材に応じて慎重に決めることが大切です。

STEP3. RFMスコアの算出と顧客セグメントの分類

続いて、算出したRFM値にもとづいて各顧客にスコアを割り当て、グループ分けします。

一般的にはそれぞれの指標について値を階層化し、高いものほどスコアが高くなるようランク付けします。例えば5段階評価でスコアを付与し合計点で優先度を分類する方法がよく用いられます。

下表は仮に5段階評価を行った場合のスコア例です(※自社状況に合わせて閾値は調整してください)。

| スコア | Recency(最終購入日) | Frequency(購入頻度) | Monetary(購入金額) |

|---|---|---|---|

| 5 | 7日以内に購入 | 20回以上購入 | 150,000円以上購入 |

| 4 | 30日以内に購入 | 10回以上購入 | 100,000円以上購入 |

| 3 | 90日以内に購入 | 5回以上購入 | 50,000円以上購入 |

| 2 | 180日以内に購入 | 2回以上購入 | 10,000円以上購入 |

| 1 | 180日超購入なし | 1回以下しか購入していない | 10,000円未満 |

上記は一例ですが、実際には自社の顧客数や購買サイクルに合わせてスコアリングの基準を設定します。あまり細かく分類しすぎるとグループ数が増えすぎて分析・対応が煩雑になるため注意しましょう。

例えば5段階評価で3指標を分類すると最大で5×5×5=125通りもの組み合わせが生まれます。全ての組み合わせを個別に分析するのは非現実的なので、スコアの合計値でシンプルにグループ分けしたり、特に重要なセグメントに絞って施策を考えたりするのがおすすめです。

スコアリングにより、典型的な顧客セグメントが浮かび上がってきます。例えば、総合スコアが最も高い層は「優良顧客」、RとFは高いがMが中程度の層は「優良候補(頻度高いが購買単価もう一押し)」、Rだけ高くF・Mが低い層は「新規顧客(買ったばかりだが回数・金額少ない)」、全指標が低い層は「休眠顧客(離反傾向の顧客)」といった具合に分類できます。

自社の顧客を客観的な基準でグループ化することで、それぞれに対する効果的な戦略立案の準備が整います。

STEP4. 施策を実行し分析結果をマーケティングに活かす

RFM分析による顧客分類が完了したら、いよいよセグメントごとに施策を立案・実行していきます。ポイントは一度分析して終わりではなく、継続的に施策と分析を繰り返してPDCAサイクルを回すことです。

グループごとに優先度を付け、限られたリソースをどこに配分するか決めた上で、各セグメントに合わせたマーケティング施策を展開します。そして、その結果のデータを再度分析し、施策の効果検証と次の打ち手の改善につなげていきます。

では、顧客セグメント別にどのような施策が考えられるか、代表的な例を紹介します。

優良顧客層(R・F・Mすべてスコア高いグループ)

優良顧客層には、ロイヤルカスタマーへさらに育成することを狙い、限定商品や上位会員向けサービスの提供など「特別感」を与える施策が有効です。

魅力的な特典や体験を提供し続けることで、愛着と信頼をより深め、口コミや紹介による新たな顧客獲得にもつなげます。

優良候補層(一部の指標は高いがどれかが伸び悩むグループ)

優良候補層には、弱点となっている要素を強化する施策を実施します。

例えば、購入頻度が低い場合はポイントプログラムや定期購買割引でリピートを促進し、購入金額が低い場合はセット販売やアップセル施策で客単価アップを狙います。

必要に応じてアンケートやユーザーインタビューで顧客インサイトを深掘りし、この層を真の優良顧客へ引き上げましょう。

新規顧客層(Recencyは高いがF・Mが低いグループ)

新規顧客層には、リピーター化を促すフォロー施策が重要です。購入後のサンキューメール送信や使い方サポート、次回使えるクーポンの提供、メルマガやSNSでの有益情報配信など、初回購入後に継続利用してもらう仕掛けを行います。

特に購入直後のタイミングで適切なコミュニケーションを図ることで、新規顧客が定着客に育つ可能性が高まります。

休眠顧客層(Rのスコアが低く購買が途絶えているグループ)

休眠顧客層は、失いつつある顧客の掘り起こしがテーマです。過去の優良顧客が離反して休眠化したケースでは、顧客の環境変化が理由かもしれません。住所変更による店舗利用機会の喪失であれば新しい購入チャネルを案内し、興味関心の変化であればニーズに合った別商品の提案を検討します。

一方、初回購入のみで休眠した層の場合は製品や購入体験に課題があった可能性が高いため、商品改善やオンボーディング施策の見直しにつなげます。ただし休眠顧客の再活性化にはコストもかかるため、投入リソースと期待効果を見極めて対応策を講じることが重要です。

以上のように、RFM分析で得られた顧客セグメントごとの特徴にもとづいて適切なマーケティング活動を行えば、顧客との関係強化や売上向上に直結させることができます。施策実行後は再度RFM指標の変化を追い、状況の改善を定量的に確認しましょう。こうしたサイクルを回すことで、データに裏付けられた効率的な顧客育成が実現します。

RFM分析の注意点

多くのメリットがあるRFM分析ですが、使う上で注意すべきポイントや限界もいくつか存在します。ここではRFM分析の主な弱点と、それへの対処法について解説します。

顧客の属性や行動の変化を考慮できない点

RFM分析は購買履歴という過去の行動データに基づく手法のため、顧客の細かな属性情報(年齢・性別・地域など)や購買以外の行動変化は分析対象に含まれません。そのため「なぜ購買頻度が下がったのか」「どんな製品カテゴリに興味が移ったのか」といった背景までは直接には分からないことに留意が必要です。

この弱点を補完するには、他の分析手法と組み合わせることが有効です。例えば顧客の属性や嗜好を踏まえてセグメント化するデモグラフィック分析やペルソナ分析、Webサイト上の行動データを活用した行動分析などと併用すれば、より立体的に顧客像を把握できます。

ペルソナとは、自社商品・サービスを利用する架空の顧客像を具体的に設定したものです。

マーケティング戦略上の典型的な顧客モデルであり、年齢や職業、価値観など細部まで決めた「理想的なお客様の姿」を指します。ターゲット(想定顧客層)よりも具[…]

購買頻度が低い商品の顧客分析には不向き

扱う商材によっては、RFM分析だけでは顧客価値を正確に評価しにくい場合があります。

特に自動車や高額家電など購入頻度が極めて低い商品では、Frequency指標にほとんど差が出ません。極端な例では、10年以上にわたり定期的に自社商品を愛用している顧客よりも、直近1ヶ月でたまたま高額商品を一度購入しただけの顧客の方がRFM上「優良」と判定されてしまうケースも起こりえます。こうした場合には、分析期間を長めに設定したり他の評価軸を追加するなどの対策が考えられます。

例えば購入頻度が低い業界では、購買間隔の長さを補足情報として加えたり、購買金額にウェイトを置いた評価に切り替えるなど柔軟な工夫が必要です。必要であれば別の分析手法(後述するデシル分析やCPM分析など)の活用も検討しましょう。

設定した分析期間やタイミングによって結果が変動する

RFM分析はいつの時点のデータで分析するかによって結果が大きく変わります。

例えば年間を通じた分析と直近3ヶ月のみの分析では、顧客ごとのRFMスコアも異なってきます。また、分析を実施するタイミングによっても解釈に注意が必要です。セール直後など一時的に購買が活発な時期のデータで分析すると、一過性の購買に引っ張られて本質的な優良顧客像を見誤る可能性があります。対策として、分析する期間は事前に適切に設定し、必要に応じて定期的に分析を繰り返すことが大切です。

継続的にデータを追うことで一時的なブレを見極められますし、時間軸でRFMスコアの推移を比較すれば顧客のトレンド変化も把握できます。以上の注意点から、RFM分析をより効果的に使うためには他手法との併用や指標の拡張も視野に入れておくと良いでしょう。

例えば、購買金額だけで顧客を10段階に分類するデシル分析は手軽に優良顧客層を把握できますし、購入から経過日数なども加えたCPM分析(Customer Portfolio Management)は休眠に至るプロセスを細かく分類できます。

また商品カテゴリやブランド嗜好を軸にしたCTB分析、顧客属性やライフスタイルで区分するセグメンテーション分析など、多様な分析手法があります。こうした手法と組み合わせることで、RFM分析単体では見えなかった顧客の側面を補い、より精度の高いマーケティング戦略立案につなげることが可能です。

まとめ

RFM分析は、「直近の購入日」「購入頻度」「購入金額」という3つの基本指標で顧客をグループ化し、顧客の価値や状態を評価する手法です。シンプルなデータから始められるうえ、自社の顧客構成を可視化して効果的な施策のヒントを得られるため、顧客分析の入門から高度なマーケティング戦略まで幅広く活用されています。

RFM分析によって得られた分類をもとに顧客層ごとの最適なアプローチを実行すれば、優良顧客のロイヤルティ強化や休眠顧客の再活性化などビジネス成果につながる改善が期待できます。

一方で、RFM分析には考慮できる情報の限界や適さないケースもあるため、本記事で解説した注意点を踏まえて活用することが重要です。他の分析手法を組み合わせることでデータ分析の解像度を上げることもできます。ぜひこの記事で得た知識を、自社のマーケティング活動に役立ててみてください。RFM分析を上手に活用して顧客理解を深め、効率的で効果的なマーケティング施策につなげていきましょう。

ナレブロについて

「ナレブロ」は、ナレッジブログ(Knowledge Blog)の略称です。運営者自身が実務を通じて培ってきた知見や経験(ナレッジ)を惜しみなくアウトプットし、読者の皆さまに還元することを目的としています。

現代において、真に価値のある情報の多くはクローズドな場所に偏っています。だからこそ本ブログでは、オープンなプラットフォームでありながら、実戦で役立つ高鮮度な情報発信を追求しています。「マーケティング」や「スキルアップ」の知見を提供することで、志高く働く方々の「近道」となる。それがナレブロの運営理念です。

関連ページ:コンテンツ制作・運営ポリシー