「PEST分析」は、政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4切り口で、外部環境の変化を整理する方法です。市場や規制、生活者の価値観、技術進歩など、事業の外で起きる変化を先に押さえることで、次の検討(3CやSTP、4P)をぶらさずに進められます。この記事では、定義、実務の手順、Webで使えるテンプレート、ミニ事例、注意点、他フレームとの関係までをまとめました。全体像をつかみ、明日から実践してみましょう。

PEST分析とは?

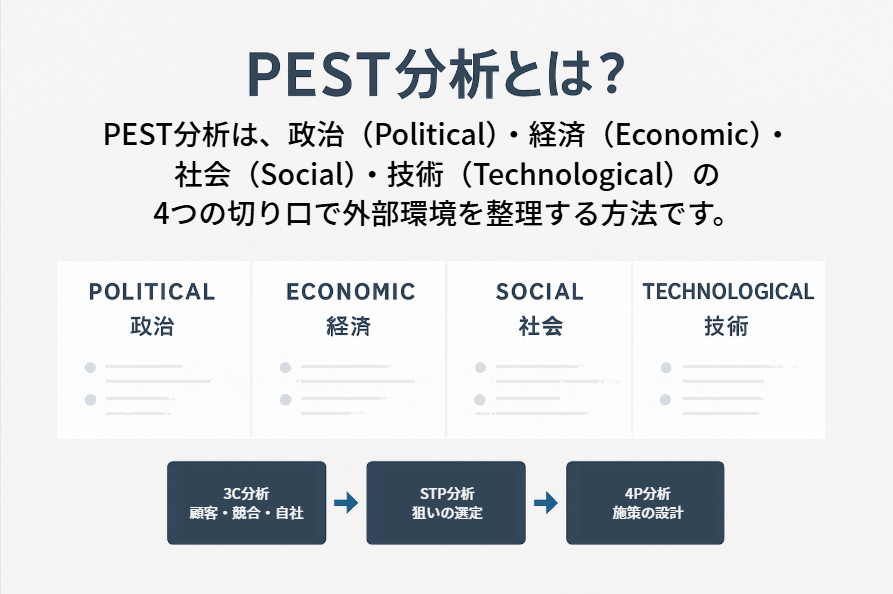

PEST分析は、政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4つの切り口で外部環境を整理する方法です。

自社ではコントロールできない出来事を定点的に確認し、意思決定の前提をそろえます。ここで得た示唆は、3C(顧客・競合・自社)、STP(狙いの選定)、4P(施策設計)へ順に渡すと活きます。

PEST分析の目的

目的は二つあります。第一に、見落としを防ぐこと。規制改正、為替や金利、人口動態、技術の普及など、事業に影響する変化を早めに把握します。第二に、全体戦略と現場施策の矛盾をなくすこと。たとえば原材料高騰(E)が進むのに値下げキャンペーンを続ければ、利益計画と噛み合いません。PESTを先に整理すれば、方針と実行のズレを減らせます。

PESTの4要素と主な観点

まずは次の観点で現状を書き出してください。表形式にすると、比較と更新がしやすくなります。

【PESTの要素ごとに確認する観点(例)】

| 要素 | 何を見るか | 主な観点の例 |

|---|---|---|

| Political(政治・法制度) | 制度や政策の変更点と影響 |

|

| Economic(経済) | 景気や資金面の動き |

|

| Social(社会・文化) | 人の数・価値観・行動の変化 |

|

| Technological(技術) | 技術の進歩と普及 |

|

PEST分析のやり方

STEP1:目的・対象・判断指標を先に固定する

最初にやるべきことは、PESTで何を判断したいのかを一文で定義し、対象範囲と見る指標を決めることです。ここが曖昧だと、情報収集が広がり過ぎて要点を見失います。たとえば「来四半期の価格改定と在庫配分を決める。対象は国内の主力3カテゴリ。判断は粗利率・在庫回転・解約率で行う」と書き切るだけで、以降の作業がそろいます。定義は事業責任者がその場で確定し、以後の判断はこの一文から外れないかを基準にします。

STEP2:情報源と更新頻度を決め、収集の型をつくる

次に、どこをいつ見るかを先に決めます。政治・法制度は各省庁や官報、経済はCPIや金利・為替、社会は国勢調査や生活者調査、技術は特許・標準化や公的ガイドラインのように、一次情報を中心に据えます。四半期レビューを標準とし、急な変動があれば臨時で見直す運用が現実的です。たとえばEconomicは「総務省のCPI、日銀の金利統計、商社レポートの原材料指数を月次で取得」と決め、担当者と締切を記録します。情報源と頻度を先に固定すると、集まるデータにムラがなくなります。

STEP3:同じ書式で1ページにまとめる

集めた事実は、書式をそろえて一枚に落とし込みます。各要素について「事実」「出典と更新日」「重要度(高・中・低)」「影響方向(+・−)」「影響範囲」「想定期間」を同じ順序で書きます。単位や期間も統一し、主観的な解説は避けます。たとえばTechnologicalなら「生成AIの業務活用が進展。国内採用率○%(出典:××、2025/08)。重要度:高、方向:+、範囲:CS・マーケ・開発、期間:短〜中期」と記します。書式が一本化されると、比較と更新が短時間で済みます。

STEP4:事業への影響を1〜3行で言い切る

事実が並んだら、短期と中期の影響を一文ずつでまとめます。狙いは、誰が読んでも次の判断に移れる表現にすることです。たとえばEconomicで「原材料と海上運賃が上昇傾向。短期は0.5〜1.0%の価格見直し案を作成。中期は為替予約の上限額を再設定し、サプライ先の分散案を検討」と書き切れば、議論が迷いません。曖昧な言い回しは避け、やる・やらないが判定できる表現に整えます。

STEP5:3C→STP→4Pへ渡し、施策に落とす

要約した影響は、3Cで実情に照らし、STPで狙いの優先度に反映し、4Pで具体策へ展開します。価格・流通・販促に反映しにくい示唆は、再度3Cに戻して整合を確認すると良いでしょう。たとえばTechnologicalの示唆を受け、オンボーディング動画をAI生成で短縮し、チャット導線を自動化して応答時間の半減を狙うと決めます。ここまで決まったら、各施策に担当者・期限・KPIを付け、進行表に登録します。小さく試し、数字で結果を確かめ、必要に応じて調整すれば、PESTの示唆が現場の行動へ確実につながります。

テンプレートとチェックリスト

1ページで使える「PESTキャンバス」を用意しました。コピーして、そのまま社内で使えます。

【PESTキャンバス】

| セクション | 記入のヒント |

|---|---|

| 目的・対象・判断指標 |

|

| Political |

|

| Economic |

|

| Social |

|

| Technological |

|

| 要約(1〜3行) |

|

| 次のアクション |

|

公開前の確認ポイント

情報源と更新日を書いたか。重要度と影響方向が付いているか。

影響の要約が1〜3行で明確か。3C/ STP/ 4Pへ渡す論点が整理され、施策に担当・期限・KPIを設定できているか。ここまで整えば、実行へ移す準備は整いました。

PEST分析で使えるデータソースと指標

最初は「物価・金利・賃金」「主な規制や補助金」「顧客の行動変化」「技術の普及度」の4点を押さえるだけでも十分です。さらに深めたい場合は、次の表を参考に情報源を広げてください。

【データソースと参考指標(例)】

| 要素 | 主なデータソース | 参考指標・項目 |

|---|---|---|

| Political |

|

|

| Economic |

|

|

| Social |

|

|

| Technological |

|

|

活用事例

実務での流れがイメージしやすいように、短いケースを二つ紹介します。

B2C:食品D2Cの価格見直しと在庫計画

原材料と物流費の上昇(E)、省エネ関連の補助制度(P)、節約志向の高まり(S)を確認。短期は欠品回避と小幅値上げ、中期はパッケージ見直しと配送の共同化へ。3Cで顧客の受容性と競合の価格を点検し、4Pの価格と流通へ反映。粗利率と在庫回転をKPIに採用しました。

B2B:海外SaaSの日本展開

個人情報保護や電帳法の要件(P)、為替と金利(E)、セキュリティ意識の高まり(S)、AI搭載の前提化(T)を整理。短期は法対応の優先順位づけ、中期は現地パートナー構築。STPで狙う業種・規模を絞り、4Pの価格・導入支援・販促を調整。受注率と導入リードタイムで効果を確認しています。

PEST分析の注意点

ニュースの寄せ集めで終わらせない

PESTは記事のスクラップではありません。政治・経済・社会・技術の出来事を、毎回同じ書式で記録し、重要度(高・中・低)と影響の向き(+/−)を付けて比較できる状態に整えます。

たとえば「最低賃金の改定」「為替の変動」「検索行動の変化」「生成AIの採用率」のような事実を、出典と更新日を添えて一枚にまとめると、前回から何が変わったかを短時間で把握できます。定期更新(四半期を基本、急変時は臨時)を運用に組み込み、見落としを防ぎましょう。

事業への影響を短い文で言い切る

事実を並べただけでは次の検討に進めません。各要素ごとに短期と中期の影響を1〜3行でまとめ、だれが読んでも同じ判断にたどり着ける表現へ落とします。

たとえば「短期:原材料の上昇に備え、0.5〜1.0%の価格見直し案を作成」「中期:為替予約の上限額を再設定し、サプライ先分散の案を準備」のように、期間と行動が分かる書き方にすると、会議が迷いません。曖昧な言い回しは避け、やる/やらないが判定できる文に仕上げてください。

分析で止めず、必ず施策に接続する

要約した示唆は、3Cで顧客・競合・自社の現実に照らし、STPで狙いを調整し、4P(価格・流通・販促など)へ具体策として反映します。各施策には担当者・期限・KPIを付け、進行表で管理します。

たとえば技術要素の示唆を受けて「オンボーディング動画のAI生成で制作時間を短縮」「チャット導線を自動化して応答時間を半減」と決めたら、担当と期日、目標値(CVR+0.3pt、応答時間−50%など)をその場で記入します。分析結果を“保留”にせず、実行と検証までをひとまとまりにすることが重要です。

PESTと他フレームの違い・組み合わせ方

PESTは“外部環境の定点観測”、3C分析は“市場・競合・自社の現状把握”、STPは“狙いの決定”、4P分析は“施策設計”、SWOT分析は“要約と方向づけ”という役割です。必要に応じて、PESTLE(Legal/Environmentalを加える拡張)として細かく分けても構いません。大切なのは、PESTの示唆を次の検討へ橋渡しすることです。

よくある質問

- Q:PEST分析とは?

- A:政治・経済・社会・技術の4切り口で外部環境を整理する方法です。

- Q:テンプレはありますか?

- A:本記事の「PESTキャンバス」をそのまま使えます。必要に応じて列を追加してください。

- Q:どのくらいの頻度で見直すべき?

- A:四半期の定点観測が目安です。事業の変化が早ければ月次でも構いません。

- Q:PESTLEとの違いは?

- A:PESTに法(Legal)と環境(Environmental)を分けて加えた拡張です。必要に応じて使い分けてください。

まとめ

3C分析は、顧客・競合・自社の情報を同じ形式で整理・比較し、戦略の食い違いを正して次の一手を導くためのフレームワークです。マーケティング初心者でも扱いやすく、抜け漏れなく環境を分析できるため、事業計画からマーケ施策の立案まで幅広く役立ちます。

まずは1ページのシート(3Cキャンバス)に現状をまとめ、そこから重要な成功要因を1〜3個に絞り込みましょう。次に、その成功要因を実現する施策を立案し、担当者・期限・KPIを設定して実行に移します。そして、小さく試して結果データを検証し、必要に応じて戦略や施策を調整してください。**短いサイクルで回せば回すほど、戦略判断の精度と実行力は高まっていきます。**3C分析で得た洞察を生かし、継続的にPDCAを回すことで、競争環境が変化してもブレない強いマーケティング戦略を築いていきましょう。

ナレブロでは、社会人やマーケターのためのお役立ち情報を記載しておりますので、ぜひご覧ください。